ゲーム開発

ゲーム開発 ゲーム開発22:一通り組んでみる

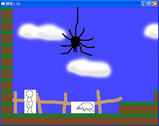

期限が近いので、未完成ながら一通り動くように組んでみました。前回までにキャラクタを動かして当たり判定なんかをやってましたが、平行してやっていた以下の処理を追加しました。・タイトル表示・メッセージ表示・ヒットポイント制・攻撃およびダメージの処...

ゲーム開発

ゲーム開発  ゲーム開発

ゲーム開発  ゲーム開発

ゲーム開発  ゲーム開発

ゲーム開発  ゲーム開発

ゲーム開発